策划:李永康 文字:邓文德摄影:王淑娟

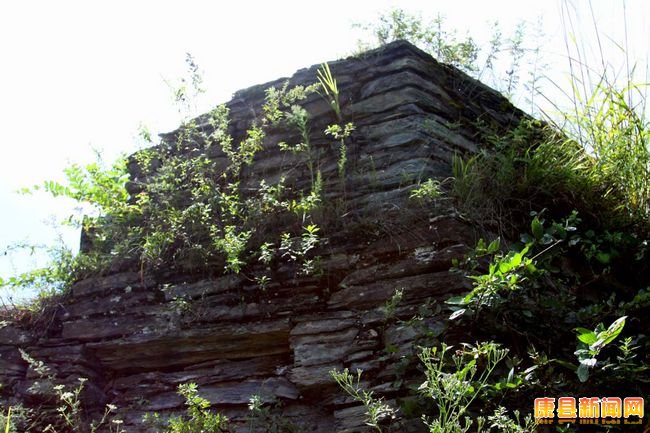

白马关古城墙遗址。

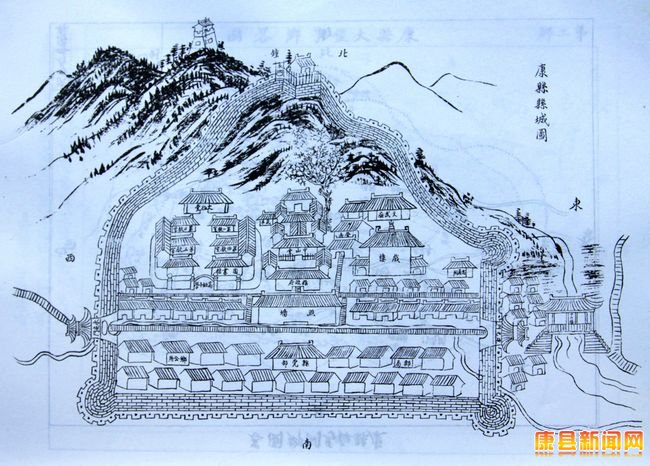

民国时期康县县城图。

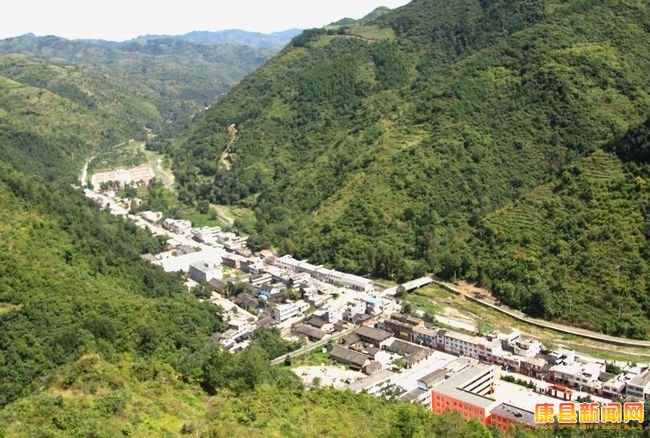

今日云台镇。

云台关山。

云台晚照。

今日云台镇大三岔(古散关)。

夕阳下的白马关古城钟鼓楼遗址,向我们叙说着历史的沧桑。

淹没在荒草中的白马关古城墙,孤独而破败,散发着历史古远的气息。

白马关古城建光门。 中山桥,今天依然忙碌。

中山桥,今天依然忙碌。

古散关,也曾称之为七防关,即今云台镇山岔村。

当我随县文联组织的古散关寻访小组到达这方土地的时候,我才告诉同行者:在这里,我接受了小学教育,开始了一生之中最初的行走。

当时,天晴日朗,秋风乍起,经过夏天洗礼的绿叶正演绎着色变的自然传说,四面涌来的山峦开始多姿多彩起来。自西向东逶迤流淌的云台河,与从北边乔家山脚涓涓而来的罗家河,在这里悄然汇聚。村舍都掩隐在茂密的树木之中,只有新修的山岔小学独自高高矗立在村北的山边。整个村落显得沧桑、静谧、和谐且又韵味绵延。

我们同行者有文联主席李永康,作者啸鹰、摄像李占刚、王淑娟,面对满负历史重荷的古散关,永康主席戏谑的对我笑笑说:“老邓,这就是你们大山岔,今天你可要好好看看,好好感受一下!”

这时,我竟然无话可说。其实,有幸能参加这个团队,对自已家乡的文化进行抽丝剥茧式的探讨,使其曝露本来面目,已经让人觉得精神百倍了。

其实,翻开历史的画卷,我们可以嗅到很多纯粹且又浓烈的古散关文化的气息。

宋人祝穆撰写的《方兴胜览》一书中有两处我们不能不提:一是关于利州西路沔州(治略阳)建置沿革中记载,“战国时为白马氐族东境。秦属蜀郡。汉分白马氐置武都郡,今州即武都郡之沮县也”。对风俗的记载是“人性质直。务农习猎。连杂氐、羌”。二是关于阶州建置沿革中记载,“禹雍、梁之域。古西戎之地,东井、兴鬼之分野。战国时白马氐居焉,氐即西戎之别种也。汉武帝以其地为武都郡。”对风俗的记载是“性多质直。地杂氐羌。文王理化。务农习猎。”联系这两处记载,可以看出,我们脚下的这块土地,确属夷地番邦,是白马氐族、羌族人居住的地方,而且就在汉民族,与氐、羌民族居区的分界线上,散关恰恰就在这条分界线的边缘。这里居住的氐、羌人有一个共同的特点,即:人性质直,习武好猎。《新纂康县志·汉书志》记载,“迫近戎狄,修习战备。尚气力,以射猎为生”。《新纂康县志·翰墨大全》里这样说,“四民乐业,无浇浮之俗,古为用武之地。”鉴于其特殊的地理位置,结合史料记载,我们不难推断出,康县全境本身就处在战乱不断的用兵地带;从战略意义上看,山岔在古代康县境内的战场上曾超潜能地发挥了十分重要的作用。

对于汉以前发生在散关的战争,我们不得而知。但三国时期,康、略一带却是诸葛孔明实施“以茶戍边”(茶叶换取夷地安定)战略的地方,而且多次被魏、蜀两国争来抢去,成为两国战事中重要的用兵之地。《三国志》第九十八回“追汉军王双受诛、袭陈仓武侯取胜”里,“孔明对魏延、姜维说:‘汝二人且莫卸甲,可引兵去袭散关。把关之人,若知兵到,必然惊走。若稍迟便有魏兵至关,即难攻矣。’魏延、姜维受命,引兵径到散关,把关之人,果然尽走。二人上关才要卸甲,遥见关外尘头大起,魏兵到来。二人相谓曰:‘丞相神算,不可测度!’急登楼观之,乃魏将张嗔也。二人乃分兵守住险道。张嗔见蜀兵把住要路,遂令退军。魏延随后追杀一阵,魏兵死者无数,张嗔大败而去。”与此同时,孔明复出祁山,安营扎寨后对大家说:“吾观阴平、武都二郡与汉地连接,若得此城,亦可分魏兵之势。何人敢往之?”随后,派王平与姜维分别攻取了阴平和武都。之后,魏主曹睿上朝,一近臣对他说:“诸葛亮又出祁山,散关亦被蜀兵夺了!”曹睿的反应是“大惊”。这些篇章充分说明,现在的山岔就是当时的散关,而且是姜维“取武都”时非常重要的一个关隘。也证明散关在三国时期的重要性的确不容忽视。在当时,它不但关系到一次战争的成败,也关系到一个国家的兴亡。

除却三国魏蜀之争,还有很多的战事发生在山岔这块沧桑的土地上:

——公元442年(宋文帝元嘉十九年)1月,宋龙骧将军裴方明至兰皋镇(今大南峪),仇池国镇北将军苻义德、建节将军苻弘祖万余人列队拒战。方明击破之,斩弘祖,杀千余人。义德遁去。在这场战争中,散关是兵家必经之地。

——公元476年(宋后废帝元徽四年),氐武都国王杨文度弟杨文弘破魏,戍兵于兰皋。也必然多次经过散关。

——公元892年(唐昭帝景福元年),武州改为阶州后,移州治于兰皋镇。过散关更是少不了的。

——公元1134年(宋高宗绍兴四年)3月,金兀术、撒离喝及刘夔率十万骑兵入侵,自铁山凿崖开道,遁岭而下。宋将吴?以万人当其冲,吴?率轻兵由七防关信道而至,与金兵转战七昼夜,始得与吴?会合。公元1161年(宋高宗绍兴三十一年),金兵数路入侵,吴?往来督师于七防关。金人的入侵让散关一度成为康境内古代战争的重要战场之一。

——公元1377年(明太祖洪武十年),于七防关设巡检司一员。

……

对于这些发生在散关的战争,我们不一一阐述。让我们的思绪先从战争的硝烟中挣脱出来,思考一下山岔地名的演变。《康县志》说:“今之所谓康县,即古之所谓白马关。第?于何代,率多茫然。读史至汉唐以上,知有七防关,不知有白马关。考七防关之所在,距县仅七里之遥,即今之大山岔。……为秦陇之咽喉,川陕之关键。原为戍兵要隘。”联系这段文字和前面引用《三国志》的故事,可以说明山岔在东汉末年之前称为散关,于何年何月又增添了七防关一说,包括何年何月又改名为大山岔等事,难以考证。然而,围绕散关延生的集市、城池、村落、寺庙等等,却足可以影响一个时代。

首先是兰皋古址。据记载,其位置应该在大南峪,但具体在哪个村落,的确难以断定。翻遍史料,无非只能从县志上找到一句,即“距县(云台)十五里之大南驿”。而十五里的地方,刚好应该是大南峪李湾村左右的位置,还需要我们花大量的时间和精力去考证。作为曾为阶州州治所在地,古散关的作用是显而易见的,不需要我们过多妄加猜评。

其次是窑坪茶马古市场。因为这里是汉与氐、羌民族的边界地带,茶马互市解决了番邦有马汉族有茶各取所需的生产生活问题,在这里形成市场是历史的必然。我们可以这想猜想:窑坪以西的氐、羌少数民族把自己牧养的良马赶到窑坪,以东的汉民族把出产的茶叶、锦缎等物产长途贩运到窑坪,两个民族之间在这里进行商贸交易,到了宋代,其繁荣程度已经大到朝庭不能掌控,不得不以酷刑严禁民间私贩茶马,从而在望关石猫梁留下了半截禁贩茶马的警示残碑。窑坪也因茶马市的兴起,引来九州十三省的客商来这里坐地行商,最终成为窑坪居民和当地经济发展的主流。

当然,最重要的还是白马关(今云台)。《康县志》记载:“前秦有武都县,云有白马关戍,似在皋兰之间,当即今之白马关。然无所考,不敢臆断。”另有两段记载十分耐人寻味,一段是:“仇池故城在仇池山上,即白马氐羌国。前之七防关,后为白马氐人所居,故名关。又考文县志有白马峪,亦为该氐所居,故名峪。可见白马之称系氐人通号,断非白马之白,亦非骑白马之氐也。而白马关之名实由于此。”另一段是:“七防关,在县东七里半,即古散关。路通汉中府略阳县,为甘肃入蜀要道,即古七防关,北为?水,戍南为白马戍,东南为兰皋镇。”细读之后,你就会发现,“白马关”一词不仅仅只是白马氐族的产物,它也是散关的延生物。先后顺序应该是:先有氐、羌民族与汉族之间的长年战乱,白马戍才应运而生,而且戍所设置的位置最初应该在散关(山岔)村的南面,然后逐步向西移动,形成了较具规模的城池关楼——白马关。

雍正七年,白马关初设在云台,而建筑城池,已是光绪三年的事情了。当时一位游击陈军门,奉命筑白马关城,“拨发国帑三万有奇,以兵工建筑,……东为建光门,西曰永安门。”而今天,留存较完整的只有建光门,城头楼房也已几经维修,面貌全非。不但如此,“建光门”也不知被哪位“有识之士”改为“白马关”三个字。钟鼓楼的钟声,也变成了只有我们梦里才能听到的声音;破败的石垒古城早已被枯枝衰草深深淹没,细想起来难免让人内心生发出阵阵惆怅与遗憾。

还有一个村落不能不提,即大南峪将军坝。和山岔一样,如果说山岔本地居民完全不晓得它曾被取名为散关、七防关,将军坝本地居民,同样也不知道将军坝这个名字在古代历史上的份量究竟有多重?这里是否一直就叫将军坝?还不时添加一些“曾有风水师说这里要出一位将军,但因风水破了没有出成”等等荒诞的说法。前段时间我和啸鹰在省图书馆查阅资料时曾发现一张古地图,上面赫然写着三个大字:将军坝。自将军坝向东有邓子原、略阳界,向西经七防关、留马关,到望贼关,中间竟然再没有标注出其它村落,原因何在?最初,我们想到的是,这里是不是古兰皋镇所在地?但却没有找到其它依据,只好把这个问题留给热爱这方热土的各位研究者去深入挖掘了。

同时,随着历史的变迁,周边还形成了云台寺、庙华山寺、兰皋寺、四阁山莲花寺、观山寺等不少寺庙。除个别已被岁月的尘埃深深埋没,大多寺庙至今仍然香火不断,烟锁雾迷,丝毫没有衰败迹象。

为了看穿历史的脉络,在实地考查了散关,以及散关的延生城白马关之后,本打算对云台古时留传下来的鞍山积雪、城北古渡、古寺晨钟、关山夜月、鹰峰叠翠、关佑西天、犀牛江月、云台晚照等旧八景也逐个进行简单的寻访,终因天色已晚未能如愿。

看着意犹未尽的组员,永康主席依然决定撤回。于是,我们带着一丝遗憾,从散关硝烟弥漫的情景之中抽出思绪,乘西沉的太阳刚刚搭上毛垭山山垭,在云台晚照的万丈余辉里,把思想打成行囊,结束了一天的行走寻访,驱车回城。