三、甘肃入陕西、四川的古道(经徽县、成县、两当县境段)

甘肃与陕西间的古道,除了前文所及的康县望关茶马古道遗址至陕西路线:望关—长坝—巩集—云台大山岔(古散关)—白马关—大南峪(古兰皋镇,大南驿)—窑坪出境,经陕西木瓜院到略阳,再往东可到汉中外,还有一条就是:由陕西略阳县进入甘肃徽县境,沿嘉陵江北上,经白水江镇、大河店乡到徽县城,再北上到榆树乡(火钻峪)、高桥乡,再折向西北进入天水的大门乡,再向西行到达礼县的盐官镇(盐关),此道据说是唐玄宗时期就已通行,是唐中央政府对藏区赏赐茶叶,换取马匹、麝香等的最早的茶马通道,是否如此,有待考证。

现今,作为线性文化遗产的“茶马古道”,在徽县境内保存的遗迹仍然较多,这些各自分散的“点”串起来,就复原出一条古道交通线,这条古往今来、延袭不断的甘川交通要道,就是“青泥古道”,也就是唐宋以来的川茶进入甘、青藏区的“茶马古道”,其大致走向基本一样。其中的木皮岭、青泥岭、白水峡、嘉陵江一线,是这条道路上的主要关津,也是最为艰险,为历代史料和名人笔墨记载最多的地方,至今仍存在和新发现的大量的摩崖碑刻题记、栈道遗址等考古遗存可证明其历史。

在徽县西南30余里处的栗川乡境的木皮岭,其西与成县东部诸山联属,东南与青泥岭相对,山势险峻陡峭,形成县境西部天然屏障。木皮岭北倚龙洞山,南峙地坝山。青泥岭,青泥山脉最高峰,海拔高达1746米,横亘徽县东南嘉陵、大河、虞关三乡镇之间,绵延20多公里。西北接木皮岭,东南临嘉陵江。汉代以来,经木皮岭、青泥岭、白水峡至嘉陵江一线是秦陇入蜀的重要通道。唐代正式开辟为青泥道,是古蜀道上的险关之一。宋以前在青泥岭半山腰设立青泥驿站。

《太平寰宇记》、《郡国志》、[微软用户3] 《徽县新志》记载:“青泥岭在兴州长举北,西北接溪,山东即今通路,悬崖万仞,上多云雨,行者屡陷泥淖,故曰青泥岭。东南四十里巾子山,其山巅望之形似巾子,故名。其色如铁,又名铁山。唐谓之青泥,宋始称铁山。陡壁直上约五、六里至其巅,俯瞰城郭。西南倚山一角,有虞关镇”。

唐肃宗乾元二年(759年)十二月初,杜甫从同谷出发远赴成都,在栗亭(今徽县栗川)逗留后,攀越木皮岭,渡白沙渡,再越青泥岭,在虞关乡老虞关渡处横渡嘉陵江,进入八渡沟,沿略阳金池院离开了陇右地界。在此旅途中写下了《木皮岭》、《白沙渡》、《水会渡》三首诗。唐代柳宗元《兴州江运记》中记载的以往“自长举北至于青泥山,又西抵于成州,过栗亭川,逾宝井堡(在成县城东10里),崖谷峻隘,十里百折,负重而上,若蹈利刃。盛秋水潦,穷冬雨雪,深泥积水,相辅为害。颠踣腾箱,血流栈道…”记述了“青泥古道”的艰险,所以才有唐德宗贞元十七至二十一年(799—804年)的五年间,任山南西道兴州节度使的御史大夫严砺,为改善自兴州长举(今陕西略阳)至成州(今甘肃成县)西界的军粮运输条件,加强边防,调用军币军力疏浚了嘉陵江通往成州西界的由嘉陵江连通青泥河航道之举[9]。李白入蜀时经过青泥岭,在《蜀道难》中有“蜀道之难,难于上青天”的千古绝叹。“安史之乱”中唐玄宗避难入蜀,唐末唐懿宗为躲避黄巢义军追剿入蜀时都曾路经青泥岭。

在徽县南20余公里的大河乡境内的白水峡,东接青泥岭,南通嘉陵江,西连木皮岭,北望徽县城。其上游汇聚栗亭、红川两河,经侯家坝、胡家河,在崇山峻岭间迂回几十里,进入大河白水峡地界。今大河店乡小河铁厂附近的古白沙渡因为大诗人杜甫当年在此路过,并写下了《白沙渡》一诗出名。白沙渡,指洛河中游的官桥坝渡口, 因过去这里沙滩为一片白茫茫的白沙而名,白水峡的渡口也就称白沙渡。白水峡历史上交通地位的突出尤其是北宋仁宗嘉祐二年(1057年)白水路修通后。

在多年的实际调查中,陆续发现了许多的考古遗址,尤其是至今残留的众多栈道遗迹,充分证明了这条古道的存在,如:瓦泉山栈道遗址,位于大河店乡瓦泉村北1公里处徽白公路边半石崖上的,南1公里处为“新修白水路记摩崖石刻”,有栈道孔的石崖全长25米,现尚存栈道孔13个,栈道孔分上下两排,该遗址为徽县境内蜀道上的重要栈道遗址;手扒崖栈道遗址,位于虞关乡八渡沟村西手扒崖半石崖上。栈孔高出八渡沟河水3米。栈道已毁,仅存44个栈道方孔,呈一字形有规律排列,孔距约1-2米,方孔清晰可见。手扒崖栈道遗址南100米处为“八渡沟修路碑摩崖石刻”。该栈道为明清之际从徽县通往陕西略阳、汉中的咽喉要道。栈道所处峡谷长200米,宽仅2-3米。抬头望天只见一线。另外,还有在虞关乡嘉陵江西岸的双龙崖栈道遗址,也是处在通往虞关古渡口的必经之路上。

公元1236年,蒙古征行元帅安竺尔的铁骑破宕昌、残文州,转而攻西和、定成州,所向披靡,攻占陇南,在礼县设置礼店元帅府。安竺尔之子赵国宝承袭礼店元帅后进而扩大为礼店文州蒙古汉军西蕃汉民元帅府,由原来管理蒙古探马赤军的征行元帅府成为兼管汉军、治理民事,由统辖今四川平武到南坪、松潘一带两个吐蕃万户府蒙古、汉民和吐蕃的军政综合管理机构,驻守及管理范围由陇南扩展到川北广大地区。礼店文州元帅府对陇南和川北吐蕃地区的控制,配合元朝中央政权对甘青吐蕃地区的管辖治理。元帅府军士屯驻陇南,使陇南社会稳定,屯耕定居蒙古军士也渐与汉族融合,陇南的社会经济文化得到一定发展。其中最突出的是:元惠宗(妥懽帖睦尔)至元五年(1339年),长官元帅武思信奉朝旨发动军民修建规模巨大的嘉陵江上游水陆道路工程,历时数月,修治略阳以上至徽县陆地行军运粮险道180渡,悬崖阁道3600余间,桥梁64座,避水患200余渡。使这条陇蜀古道“漕运流通,行人不苦,粮道不绝”。

徽县文化馆藏的元至元五年“渔关提领印”, 1979年从县农副公司收购门市部征集。铜质,正方印,直钮,边长5.3、厚1.7厘米,重1.15斤,九叠篆印文“渔关□提领印”(第三字不可释,暂以“□”代之)。印背右阴刻“行中书省发”,左阴刻“至元五年润正月监遣官□□□”。[10] “至元”为元世祖忽必烈(1264-1294年)和元惠宗妥懽帖睦尔(1335-1340年)的年号,“至元五年”就是公元1268或1339年。“渔关”,即水会渡,徽县老虞关之鱼关渡(图10:徽县文化馆藏元代“渔关□提领印”)。出土的元至元五年“渔关□提领印”,与1339年长官元帅武思信奉旨发动军民整修嘉陵江上游水陆道路工程在时间上同时,历史背景相同,可以印证经略阳以上至徽县经过“渔关”的这条陇蜀古道在政治、军事、贸易和交通诸方面的重要性,极有可能与这次大规模的整修水路道路有关。

图10:徽县文化馆藏元代“渔关□提领印” 铜印(左)及印文拓片(右)

历代对于这条入蜀道路多有修造,在今徽县境内古道沿线遗留的“新修白水路记”摩崖石刻、“玄天神路”摩崖碑刻、“远通吴楚”摩崖碑刻、“徽州调停驿站碑记”碑刻、大河店修路碑刻、“虞关义渡记碑”等北宋、明、清时期的摩崖题记和碑刻,记载了历代对这条入蜀道路的维修和管理,足见其在历史上的重要地位。

“新修白水路记”摩崖石刻:

位于徽县大河乡王家河行政村白水峡,徽白公路东侧距地面高约4米的悬崖上,此地俗称“大石碑”,石刻位于为碑形石刻,圆首长方形,通高2.8米,宽1.88米。北宋嘉祐二年(1057)刻,额篆“新修白水路记”,首题楷书“大宋兴州新开白水路记”[11]。正文楷书竖行26行,每行37字,计860余字,记载了白水路和青泥古蜀道的修筑及变迁史实。为宋宣德郎守殿中丞知雅州、军州、骑都尉雷简夫撰文并题,甘肃徽州知州宋洛刊石。笔力遒劲,字迹工整。碑左下角有一摩崖诗刻,系明万历二十一年(1594年)陕西布政司陇右道按察司副使张应登的七言诗一首,此碑形制长方形,高1.4、宽0.89米,面积约1.3平方米。楷书竖刻8行,计56字。新修白水路记摩崖石刻所记:北宋至和二年(1055年),利州路转运使、主客郎中李虞卿请求朝廷新开白水路,他联络凤州河池(今徽县)县令王令图与长举(古县,在今大河乡)县令商应祥一道督领兵民于年底12月修出了抛弃青泥岭旧路的白水峡新路,使河池县与长举县之间的距离缩短了33里,减去了许多的驿道开支,降低了河池至长举之间的道路艰难程度(图11:“新修白水路记”摩崖石刻及拓片)。

图11:“新修白水路记”摩崖(左)及拓片(右)

马家梁摩崖石刻[12]:

位于虞关乡虞关村西10米处马梁山中段的石壁上,东临嘉陵江,西靠宝成铁路,北侧近靠虞关中学。属第三次文物普查的新发现。石刻高1.35、宽1.3米,碑文楷书,从左到右竖刻8行,每行字数不等,共95字,字迹为7×7厘米,大小均匀,阴刻题记,自右至左录文:

虞关巡检许清(字)文澄因/

见山路数处崎岖陡峻往来乘驴□/

策马驮轻负重挨排难行坠没崖河/

伤死者甚多澄发心令□许琳许/

璘司吏卜连率领兵牌人等用工开修/

更异坪坦立石为铭者矣 /

旹成化三年岁次丁亥三月吉日就石/

尾题“成化三年岁次丁亥”,即公元1467年。碑文刻在天然大石壁上,石壁面凹凸不平,但字迹清晰可辨,此石刻为成化三年明代虞关巡检许清(字文澄)主持开修道路的摩崖记事,此摩崖石刻题记所在地虞关古渡附近,所记开修道路就是由甘入川、陕的“青泥古道”的水会渡(徽县老虞关之鱼关渡)部分。现虞关中学所在地,为唐宋以来虞关驿上的佛教寺院回龙寺旧址。马家梁摩崖石刻紧邻的虞关老街,于20世纪80年代被江水冲毁塌陷,现已大部不存,冲毁地段多见宋元以来的瓷片等遗物(图12:马家梁摩崖石刻及拓片)。

图12 马家梁摩崖石刻(左)及拓片(右)

巡检司,为元、明、清县级衙门底下的基层组织。元朝首创时,通常为管辖人烟稀少地方的非常设组织,既无行政权,也无主官,其以军事管理功能为主。明朝依例沿用,佐以行政权。晚清,中国人口大增,相对的县衙数量并无增多,于是次县级的巡检司在数量上与功能上日渐增多,也多有通判等官职设置。明统治者为何设立巡检司?文献中有载,朱元璋曾敕谕天下巡检说:“朕设巡检于关津,扼要道,察奸伪,期在士民乐业,商旅无艰”[13]。万历《大明会典》载:“关津,巡检司提督盘诘之事,国初设制甚严”。可以看出,巡检司主要设置在关津、要冲之处,主要任务是盘查过往行人,稽查无路引外出之人,缉拿奸细、截获脱逃军人及囚犯,打击走私,维护正常的商旅往来等。

《明史·志第十八·地理三》:“徽州元属巩昌总帅府。洪武十年六月降为县,属府,后复升为州。东南有铁山。南有嘉陵江,又有河池水流入焉。又南有虞关巡检司。西南有小河关。西北距府四百八十里。领县一”。[14] 洪武十年(1377年)朱元璋遣监察御使巡按州县,裁减冗员,遂降徽州为徽县,属巩昌府陇右道。洪武十三年(1379年)因洮州十八族番酋起事,为加强军事,又升徽县为徽州(仍治今徽县城),领两当一县,属巩昌府陇右道。并先后于徽境高桥设巡检司、火钻峪设察院行台、虞关设巡检司。火钻峪,即今徽县榆树乡。高桥、火钻峪位于徽县之北,虞关位于徽县之南,正是处在由陕入甘在徽县境沿嘉陵江北上,进入天水连通藏区的必经的几个交通关口上,所以才分别设置有巡检司等机构。

“玄天神路”新刊修路摩崖石刻:

位于大河乡青泥行政村吊沟自然村公路旁一巨石上。摩石而刻竖长方形碑刻,坐北向南,通高115、碑身高67、宽40、距地面50厘米,保存完整,字迹基本清晰。自右向左楷体。额题,横书分上下两行“新刊修路碑记”。碑文,竖行楷书自右至左10行,每行20字左右,记述当地民间社团组织修路事宜。尾题“万历辛丑季春三月吉旦”,即明万历二十九年(1601年)。该石刻上沿20厘米处,另摩刻楷书“玄天神路”。1990年被公布为县级文物保护单位。碑文录文如下:

巩昌府徽州坊下□□人民见□居物卖店方圆六郡□/

得官路上自青泥岭下至青泥河土路难搨顽石阻隔□/

往来奔走不便人人所忧虑者□□等集乡约会各施各/

资财粮石发心修理道路姓名/

会首袁得郎 赵子科 王得器 郭 清 孟□云/

孟□孝 李□□ 苏添军 马 仁 何 信/

马□□ □尚行 马根正 陈仲□ 王 槐/

梁基远 马彦舟 黄邦林 修路道士 杨万宾/

修路石匠 张进朝 李 河 张进舟 张 英/

万历辛丑季春三月吉旦 完路/

该碑当地群众视其为神物,石刻题记内容所记,明万历二十九年(1601年)由巩昌府徽州坊下民间社团组织,在“会首”等人组织下,有当地信教人士“修路道士”参与“资财粮石发心修理道路”,维修“自青泥岭下至青泥河”的官路,道路维修施工涉及开山凿石。从“会首”、“修路道士”、“修路石匠”的具名可知,其修路是当地社间组织的自愿修路做功德,祈求福祉的行为。

八渡沟修路摩崖石刻:

位于虞关乡八渡沟村西手扒崖峡谷口的大岩石上,石刻在村公路左边路基下一块巨石上。石刻高0.5米,宽0.38米,阴刻呈碑刻形制,半圆形碑额正中阴线刻坐佛一身,有头光,结跏趺坐,着双领下垂式汉式袈裟,衣襟覆盖双腿,周围阴刻圆形花草纹饰。碑身长方形,碑文14行,每行21个字,落款为“明代万历四十三年(1615年)八月”。碑文字迹较小,大部分字迹模糊不清,内容大概为记述当地乡民发愿修路的记事。从摩崖题记的形制、内容看,深受中国传统碑石雕凿形式和早期佛教造像碑刻题材的影响,以碑刻形式雕凿佛教造像,辅以发愿文形式的文字记载当地乡民民间结社自愿修路做大功德,祈求佛祖护佑平安、福祉的行为,此开修道路和摩崖题记的记事本身,既是佛教信徒祈福、功德行为,也是民间结社造福桑梓的善业(图13:八渡沟修路摩崖石刻及拓片)。

八渡沟,据民国版《徽县新志·卷五兵防志·要道》载:“自虞关西渡嘉陵江,沿江六里进小百渡沟而至略阳金池院路,山溪险绝,负贩者尚由此行”,小百渡沟即八渡沟,又名巴渡沟,即今虞关到三官殿之间峡谷。有清咸丰二年《重修白水江小巴渡大路口善缘疏碑》可考。

罗汉洞山摩崖石刻:

位于徽县虞关乡穆坪村罗汉洞山,距罗汉洞石窟约1公里处的半山壁上。清代,具体年代不详。形如石碑,高约80、宽约50厘米,摩崖石刻在离地面高约8米的悬崖上,无法攀爬接近,碑文内容难辨。可看到石刻正上方楷书“皇清”两字,隐约还可见“洞”等小字。从摩崖碑刻题记的形制来看,其性质和内容大致应该和明万历年间的“玄天神路”新刊修路摩崖石刻、八渡沟修路摩崖石刻相似,推测可能也是与当地民间结社修路有关,具体题记内容暂时不清,有待现场冒险考察后再论,此只作可能的线索予以列出。

徽州调停驿站碑记:

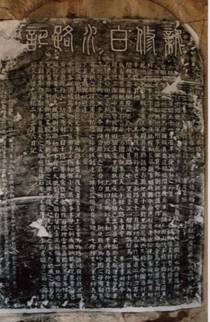

徽县县委院内出土,现藏徽县文化馆。青石质,圆首长方形,通高1.34、宽0.66、厚0.19米。碑阳,为明崇祯二年(1629年)八月刻“申革市民碑”,额题楷书“申革市民碑记”,碑文楷书竖行17行,每行30字,记载当时市场管理的法规、条文等,时任徽州知州的张鹏□所刻;碑阴,即“徽州调停驿站碑记”,是时隔22年的清顺治八年(1651年)所镌刻,额题篆书“徽州调停驿站碑记”,尾题“大清顺治八年正月吉日”(图14:“徽州调停驿站碑记”)。碑文楷书竖行22行,每行约60字,录文此略。