康县茶马古道上的吴璘抗金史考及茶马贸易

康县文联 王 皓

关键词【吴璘抗金 七防关 茶马贸易】

一、 吴璘在康县茶马古道上的抗金方略。

吴璘(1102——1167年),字唐卿。祖籍甘肃德顺军陇干(今靖宁县)人,后迁水洛城(今庄浪县)。他自幼生长在烽火边关的西北地区,习知山川便利,当地的风土民情,精于戎马战射,有立功报囯的壮志。经过长期的战争锻炼,积累了丰富的军事知识,在继承前人作战经验基础上,他针对“敌骑长于奔突”和“金人弓矢不若中国之劲利,中国士卒不若金国之尖耐” [1]的特点,创立了对金作战的兵法布图《阵法》(有图,没有文字说明)。通过战争实践,他总结了“番汉所长而用之”等优点,著有《兵要》(主要内容已失传)一书。并提出了“金人有四长,我有四短,当反我之短,制彼之长,盖彼之所长,曰骑兵,曰坚忍,曰甲重,曰弓矢。吾当集番汉之所长而用之” [2]的军事战略观点。

靖康元年(1126年)闰月十一月,金兵攻入开封,北宋灭亡。1127年5月,赵构在南京建立了南宋。陕西五路[3]进攻的重点,而阶州(康县属阶州管辖)与秦凤路(今天天水、凤县一带)相连,

山高地险,进可以攻,退可以守,占领康县,就可以控制南宋王朝设在西北秦州地区的马市,图谋陕南、四川,依江东去消灭南宋政权。另外,康县境内的部分地方与西南的吐蕃诸相接壤,通过汉藏之间的茶马贸易,可以及时补充战马,战略地理位置特别重要。吴璘兄弟可能看到了这样的战略优势,多年活动在康县北部地区。

在南宋高宗建炎年间以后,金朝继续遣兵南侵,企图通过康县云台的七防关一线进入四川,切断南宋王朝的经济命脉,灭亡南宋王朝。此时的吴璘兄弟曾在阶州(康县隶属阶州所管辖)等地,通过减轻人民负担,帮助失业户农民从事农牧业生产,兴修水利,组织军队屯田等措施恢复康县境内的经济。他还经常告诫将士,不要随意毁坏老百姓的房屋,不要抢掠老百姓的财物。吴璘与士兵同甘共苦,歃血盟誓,忠义报国,训练出了一支作战勇敢,精忠报国的“吴家军”。在人民群众的支持下,吴璘积极抗击金军,在陇东、陇南和关中通过大小十多次战役,有力地将金兵拒于蜀口之外,打乱了金朝少数民族政权窥陇望蜀的计划。

二、 七防关战斗的经过。

七防关(今康县云台大三岔)位于云台与大南峪之间,是康县北部进入陕南,到四川的重要隘口,是西北茶马古道必经之地。东汉建宁年间,武都郡太守李翕派员督促,拓宽了窑平经七防关至关沟的驮道。此后,七防关成为四川、陕南到西北的主要贸易通道,是历代王朝窥陇望蜀的必夺之地。宋金时期,这地方显得尤为重要,它是南宋王朝通往西北的主要茶马过往路线,七防关是金兵进攻四川的主要关口之一。

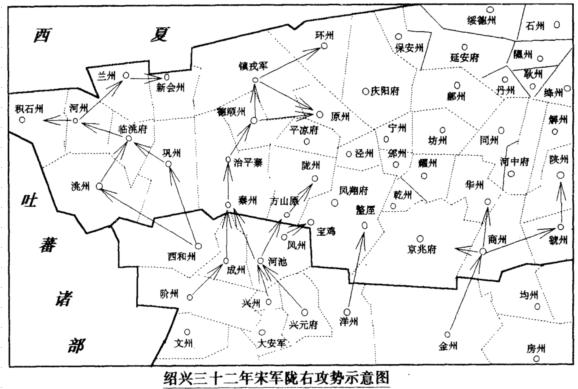

1130年,新上任的川陕宣抚使张浚,调集约二十多万人,盲目在陕甘地区发动了富平战役。由于当时宋朝在西北的将帅,互不相能,正闹磨擦,加上指挥失误,导致富平战役失败。金军横行无忌,由陇西进入陇南,先后在阶州(康县属阶州所管辖)等地大肆劫掠财货、粮食、马匹,而后途经康县北部的茶马古道路线,回到汉中。陕甘大片地区长期处在女真贵族的统治之下。绍兴年间,吴璘兄弟为了保卫秦陇四蜀(陕甘、四川北部地区)和整个东南(指南宋江山的东南部)的安全,进行了数十次艰苦卓绝的战斗。其中,爆发在康县的七防关(大南峪)战斗,沉重打击金兵的锐气,保证了杀金坪战斗的胜利。

绍兴四年(1134年)二月,金兵将帅宗弼(金兀术)、萨里干等率领十万骑兵,从铁山(今徽县南)凿山开道,循岭东侵。这时吴氏兄弟已放弃了和尚原的防守,“吴阶(吴璘的兄长)移驻于仙人关侧的杀金坪,吴璘驻扎在七防关(今康县云台大三岔)。吴阶得知金兵来犯,率一万人迎敌。吴璘从七防关倍道(茶马古道)而来,沿途与金人转战七昼夜,才得与吴阶回合。” [4]

在杀金坪战斗中,金人进攻异常猛烈。吴璘见战斗紧张,以刀砍地,督励将士说:“死就死在这里,敢退的崭。”他身先士卒,奋勇杀敌,极大地激发了将帅、士兵们的勇气。金兵合攻不下,于是分兵为二。金兵统帅宗弼(金兀术)布阵于城东,另一路金兵布阵于城西,吴氏子弟兵左萦右绕,苦战了多时,疲惫不堪,才放弃了第一道防线。吴氏子弟兵退居第二道防线后,金兵进攻更为猛烈,使用连环马布阵,鱼贯攻击吴氏子弟兵,吴璘督军死战,矢下如雨,金兵伤亡很多。当天晚上,吴璘派出士兵在四周的山顶上点燃了熊熊大火,惊吓金兵。第二天早上,吴氏子弟兵发起总攻,冲入金兵营寨,金兵仓惶逃窜,溃不成军。宋军趁机收复了秦州、凤州和陇州。

在这次战役之前,金兵从元帅到士兵,许多人都携带者家眷而来,决心要打开陕甘边境到四川的通道,进入四川,然后顺江东下,一举消灭南宋政权。遭此惨败之后,金兵才感到吴氏子弟兵不好对付,便退到凤翔,做长期的打算,数年不敢轻举妄动。

三、 宋金时期康县茶马古道上的贸易。

茶马互市是丝绸之路上的一条网络支线,是在宋朝政权与敌对政权从事榷场交易的同时而发展起来的。宋金时期,康县隶属阶州管辖,与“天府之土”四川毗邻。北面、东面是宋金交战的主战场,西南与吐蕃诸部相邻。在宋夏时期,康县境内的商业道路属“丝绸之路”的青唐道。它指青藏高原、唐古拉山以西达西域的路线。根据宋朝李远的《青唐录》所说,指的是“黄河之曲,直西成都数千里,” [5]而康县位于四川北部与蜀道相接连,显然在其列。

《秦始皇·本纪》对古代西域的“丝绸之路”起源有这样的描述:“秦自襄公助周平王东迁,逐有西岐之地,其子孙相承,向西开拓。”[6]秦崛起于礼县,在秦人向东迁的时候,已经开始向巴蜀拓展疆域。位于巴蜀山区的古代康县,很早就纳入了“丝绸之路”。在宋金交战时期,古代康县处于金政权“窥陇望蜀”咽喉位置上。由于西北的茶马贸易并没有完全中断(当时秦州买马司管辖的两个马市,茶马交易量很大),茶马互市和边市所需的茶叶、马匹,相当一部分运输要经过川甘陕交界的“金三角”——康县北部地区。

宋金时期,内地商人将丝绸、茶叶、瓷器等杂货贩运到汉藏边境。再由土蕃(少数民族藏族)商转运到西域,通过“丝绸之路”传播到更远的地方。而这时汉藏边境兴起的榷场,最主要的买卖还是茶叶和马匹。因为,“茶之为利甚博,商贾转于西北,利尝至数倍。” [7]宋金作战,双方主要以骑兵为主。而宋军的马匹补充,主要来源于西南的吐蕃诸部。虽然北宋初年,吐蕃等少数民族向宋政权朝贡马匹,而宋王朝给这些朝贡都要给以等价给值的赏赐。一般赐予同等价值的物品如丝绸、茶叶、药材等。但是,到了南宋时期,由于茶马贸易的中心移向西南地区,西北仅存秦州买马司管辖的西和州宕昌寨马场和阶州峰贴峡(迭部)两个买马场。当时西北的土蕃向南宋政权这种朝贡,由于受到战争影响,已经不复存在了。而南宋政府在西北作战的部队所需的战马,主要是从秦州(天水)买马司管辖的马市上,通过从四川榷来茶叶换得。

在南宋时期,康县境内的地理位置特别重要。既是宋金交战的边境,又是南宋西北抗金部队获得战马,进行茶马贸易的主要过往道路之一。四川、陕南的茶叶要运往秦州买马司管辖的马市或边市,进行茶马交易,很多运输茶叶的驮队都要经康县北部窑平、大三岔、云台、长坝、望关等地的这条茶马路线。根据有关资料分析,在七防关战斗之后,康县北部的这条茶马过往路线,运输量很大。当时,南宋在成都、利州路(康县属利州路阶州管辖)的11个州设立了23个茶场,年产量在2.102万斤以上,主要运往秦州和川北购买马匹[8]。这些茶叶中,光陕西的茶叶贸易额就达18万袋左右[9]。这些茶叶的运输不可能走四川、文县碧口、阶州这条道路,为了安全期间,只有途经康县北部的茶马古道。其次,蜀中的茶叶运输量也很大,光靠阴平古道驮队运输,显然不能满足市场的需求。在南宋孝宗乾道八年(1172年),仅宕昌监一处,“年额买马几近万匹” [10],这大大超过了南宋政府规定的指标5000匹,这需要多少茶叶进行交换。因此,在南宋时期,相当一部分茶叶、马匹要经过康县北部的这条古道。另外,宋金交战时期作为运输工具的马匹,民间需求量也很大。民间贸易,是当地老百姓之间调剂生活资料余缺、维持生计的主要途径。据《甘肃古代史》记载,“宋朝运送军需的人络绎不绝,到达营地后,各州县的老百姓就围绕着军营结成小寨,用马车作围墙,寨寨相连地驻下来。” [11]可见,民间对马匹的需求量非常之大,马匹是老百姓的主要运输工具,这光靠老百姓自己饲养,远远不能满足。所以,伴随着贡使和官方商人经过茶马古道,也有许多民间商人经过康县到四川,前往江南地区。他们交换物品显然还是以茶叶、马匹为主。

解释:

[1] 《要录》卷141页

[2] 《要录》卷174页

[3] 五路指鄜延路、环庆路、泾原路、熙河路、秦凤路。

[4] 《甘肃古代史》436页

[5] 《甘肃古代史》424页

[6] 《甘肃古代史》432页

[7] 《甘肃古代史》472页

[8] 参见魏明孔《唐宋茶马互市德演变》。

[9] 参见魏明孔《唐宋茶马互市德演变》。

[10] 《宋会要辑稿·兵》

[11]《甘肃古代史》425页